全国でも珍しい製紙の祖神をお祀りしている神社を知っていますか?

福井県越前市は、越前和紙の特産地として有名な場所。

越前市の今立には、製紙の祖神をお祀りしている神社があります。

- 『大滝神社・岡太神社はどんな場所?』

- 『見どころはどこなの?』

- 『イベントはあるの?』

越前市の大滝神社・岡太神社を調べてみました。

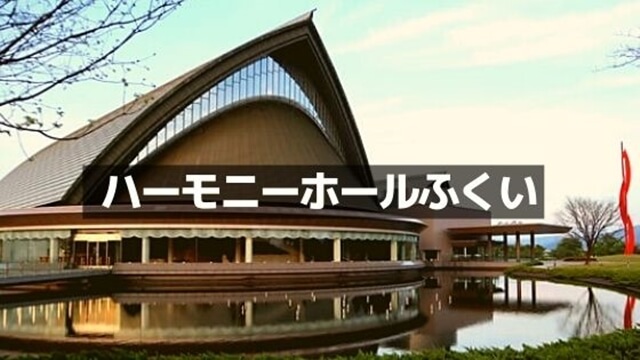

大滝神社(大瀧神社)・岡太神社

越前市の今立にある有名な「岡太神社 大滝神社」

1500年程前、この里に紙漉きの技を伝えた川上御前を、紙祖神として祀っているのが岡太神社です。

※岡太(おかもと)と呼びます。

川上御前

岡太川の上流に一人の美しい女性があわられた。

「この村里は田畑が少なく暮らしにくい所。水が清らかな谷、山に恵まれている。

紙すきを生業とすれば、生活も楽になるでしょう」と、紙のすき方を教えてくれたといわれるのが川上御前。

岡太神社は、雄略天皇の御代(457~79年)に創建。

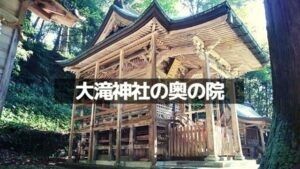

岡太神社 大滝神社は、権現山の頂には、大滝神社と紙祖神 岡太神社の両本殿が立ち並んでいます。

上宮は権現山の山頂近くにあり、下宮(里宮)の本殿・拝殿は両神社が共有。

下宮は両方の神社の里宮になっているため、「岡太神社 大滝神社」となっています。

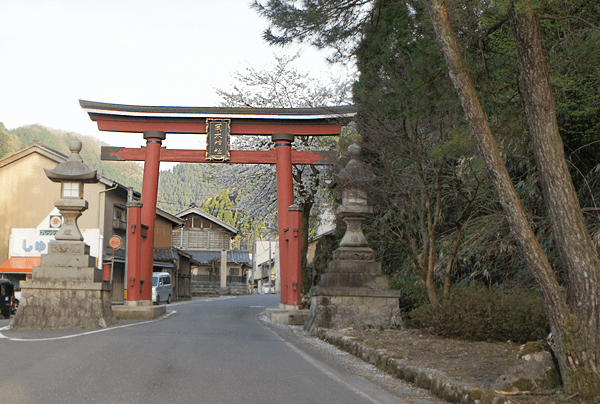

鳥居には、「岡太神社 大滝神社」と書かれています。

※歴史の上では、岡太神社の方が古いです。

岡太神社 大滝神社の見どころは?

岡太神社 大滝神社には、3つの見どころがあります。

- 歴史のある建物・神社の歴史

- 国の重要文化財、県の無形民俗文化財

- 細かい細工の木彫り

神社は、歴史ある建物で、圧倒される雰囲気があります。

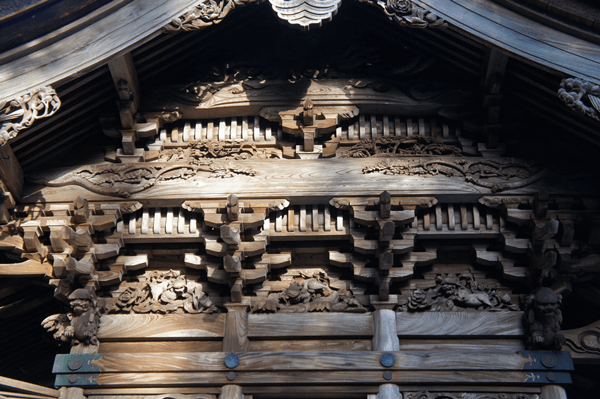

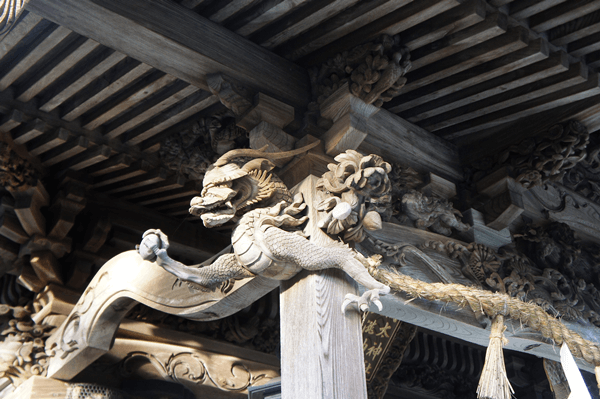

現在の下宮の本殿、拝殿は、1843年に江戸時代の社殿建築の粋をあつめて再建。

こちらの建造物は、国の重要文化財の指定を受けた建築です。

本殿が厳かで、美しく、かっこいい!!

職人の細かい細工の木彫りは見所です。

本殿および拝殿は、本殿と拝殿の屋根が接続し、神社本殿としては最も複雑な屋根形態を持つ建物。

日本一複雑な屋根です。

このような形をした屋根を初めて見ました。

本殿は正面1間、側面3間、向拝付流造形式。

正面に千鳥破風。さらに唐破風がついています。

建物を少し離れた場所で見ると、建物全体がひとつの彫刻のようになっています。

岡太神社 大滝神社のある今立地区では、今も和紙づくりが行われています。

現在のお札にも越前和紙の技法「黒すかし」が使われています。

和紙の里の歴史は1500年です。

岡太神社は、紙の神が祭られている珍しい神社。上宮は静かで静寂の世界を感じれるパワースポットです。

岡太神社 大滝神社のイベント

大瀧神社・岡太神社の祭礼は、数千年の古いしきたりを今も受け継いでいます。

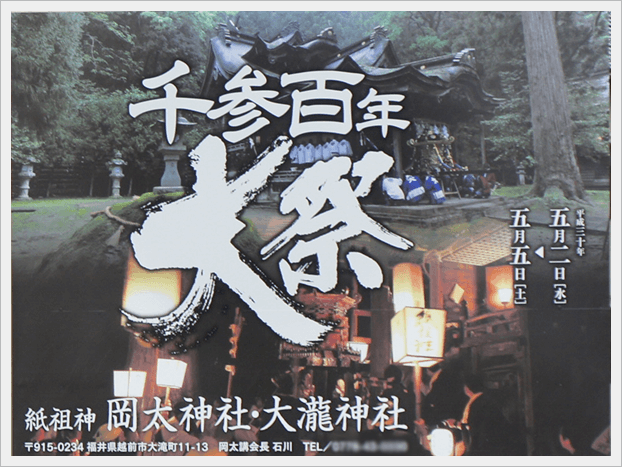

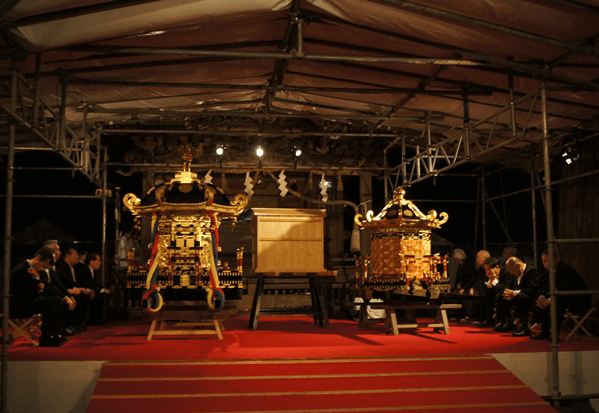

33年ごとの弐年大祭

50年に一度の御神忌

毎年行われる春祭りは、「神と紙の祭り」として県の無形民俗文化財に指定されてます。

約1500年前に紙漉きの技術を伝えたとされている、紙祖神・川上御前を祀る岡太神社・大瀧神社の春例祭。

毎年5月3日、4日、5日の3日間開催され、和紙の里通りでは大堀り出し市や各種イベントも行われます。

会場:和紙の里通り、パピルス館前駐車場

2018年(平成30年)は、平成30年5月2日~5月5日に千参百年大祭が行なわれました。

2018年は毎年登場する「渡り神輿」に加え、50年に1度の御神忌と33年に1度の式年大祭だけの「大神輿」と合わせて2基が地域を練り歩きました。

千参百年大祭は、4日間にわたる大祭です。

<2020年大瀧神社・岡太神社の春祭り>

期間:令和2年5月3日~5日

駐車場はあるの?

駐車場はありますが、止められる台数が限られます。

イベント時などはいっぱいになることがあります。

※神社までの道は、登り坂で狭いので注意してください。

大瀧神社・岡太神社へのアクセス

地図

| 大瀧神社・岡太神社 | |

| 住所 | 福井県越前市大滝町23-10 |

車:北陸自動車道武生ICから車で約10分

駐車場あり

バス:JR武生駅からバスで約25分+徒歩で約10分

福鉄バス南越線「和紙の里」下車後、徒歩になります。

大滝神社の奥の院へ行くことも可能です。

越前市の観光はこちら

機会がありましたら、「大滝神社(大瀧神社)・岡太神社」へ訪れてみてください