「新潟といえばコシヒカリ!」と思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

魚沼産コシヒカリは特に有名で、全国的にも高い評価を得ています。

しかし、そのコシヒカリの発祥地が実は福井県であることをご存じですか?

テレビ番組や雑誌などで取り上げられることもありますが、福井県で生まれたコシヒカリの歴史や背景については、意外と知られていないかもしれません。

この記事では、コシヒカリの誕生秘話や福井県との関わり、そしてその開発に尽力した人々について詳しく解説します。

知れば知るほど奥深い、コシヒカリのルーツを一緒に探ってみましょう!

コシヒカリの父の正体は?

コシヒカリを作ったのは、コシヒカリの父と呼ばれる「石墨慶一郎」氏です。

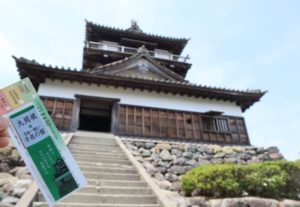

石墨氏は元福井県農業試験場長、丸岡町生まれ。

最初に担当したのは、岡田正憲氏。

新潟から送られた稲を福井で改良し続け、1956年(昭和31年)にコシヒカリが生まれました。

福井県の人でも、コシヒカリの父と聞いてもピンとくる方は少ないかもしれません。

コシヒカリは福井で生まれたことを知る人は多いかもしれませんが、誰が作ったのかを知る人は少ないのではないでしょうか?

実は、僕も知りませんでした。

しかし、偶然、ドライブ中に「コシヒカリの父」を発見してしまいました!

国道8号線から坂井市内方面へ向かう時に、ある看板を発見。

「コシヒカリの父って何だ?」

この看板が気になって、思わずUターンして見に行ってしまいました。

大きな通りから外れて、看板の方へと進んでみました。

町内の方に行くとさらに看板があります。

「銅像はこちら」の看板

その先には、コシヒカリの父の銅像が!

坂井市丸岡町舟寄地区に銅像があります。

銅像の土台には、「コシヒカリの父 石墨慶一郎博士像」と書かれています。

元々の稲は倒れやすく、病気にも弱く捨てようかと迷いながらも、研究を続け改良を加えて、現在のコシヒカリを作った石墨氏。

福井の地で改良をして、新品種として誕生したお米がコシヒカリ。

コシヒカリが福井発祥と言われる所以。

その銅像の前には、コシヒカリが植えられていました。

秋に訪れたので、米の収穫が終わった後でしたが、刈り取ったあとから、新たなイネの葉が芽吹いていました。

コシヒカリの父の銅像を訪れた感想

ここに銅像がある理由は、コシヒカリの父・石墨氏の生まれの地が丸岡町。

(現在の坂井市丸岡町舟寄生まれ。)

そのため、舟寄町に銅像が建てられています。

銅像の脇には、経歴と業績が書かれていました。

退職後も後進の指導を行いながら、自宅では有機栽培米作りを行っていたことが書かれています。

やりたいことと仕事が一致し、多くの時間をお米に費やしたことが想像でき、まさに「コシヒカリの父」だと感じました。

コシヒカリの父の銅像は、コシヒカリのことを 改めて考えることのできる福井のスポットでした。

「へぇ〜、そうだったんだ!! こんな銅像があるなんて知らんかったわ〜」

まとめ

今回は坂井市丸岡町の「コシヒカリの父」を紹介しました。

お米の研究者の石墨慶一郎さん

銅像の右手には稲穂のついたコシヒカリをギュッと握りしめていました。

そして、靴は長靴を履いていました。

現在も、たくさんの人に愛されているコシヒカリ。

お米と向きあい、多くの時間をその研究に注ぎ、あきらめずに研究を続けた結果、コシヒカリが生まれたのだと思います。

今もコシヒカリの系譜のお米も多く存在しています。

そして、福井県ではコシヒカリの次のお米となる、新たな新種の「いちほまれ」が誕生しています。

いちほまれも人気急上昇中で、今後の福井のお米も楽しみです。

コシヒカリの父の銅像へのアクセス方法

地図

| コシヒカリの父の銅像 | |

| 住所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄 |

地図に銅像の記載はありませんが、丸岡川西線から高椋西部公民館に入った所にあります。

道路沿いに看板がありますので、看板の案内を参考にしてください。

坂井市関連の記事

今回は、「コシヒカリの父」をしらべしました。

機会がありましたら、訪れてみてください。

福井には、いちほまれもあります。