「天神人形って何だろう?」

福井県越前市(旧武生)では、春になると「天神人形」を飾る風習があります。

全国的にはあまり知られていないこの風習、どのような由来があるのでしょうか?

この記事では、越前市に伝わる天神人形の歴史や特徴、飾る意味などを詳しく解説します。

この記事でわかること

- 天神人形の由来や歴史

- 天神人形の飾り方や意味

- 越前市で見られる風習の魅力

春を迎えるこの時期、地元ならではの伝統行事に触れてみませんか?

天神人形

天神人形は、学問の神として知られる菅原道真公をモデルにした人形です。

古くから日本全国で親しまれていますが、特に福井県越前市では、独特の風習として根付いています。

天神人形の風習は、江戸時代頃に始まったと言われており、地域の人々の暮らしや文化に深く結びついています。

飾られるタイミングは主に正月、三月の桃の節句、五月の端午の節句など。

かつては多くの家庭で天神人形が飾られていましたが、近年ではその数は減少傾向に。

それでもなお、伝統を守り、今でもお雛様のように天神人形を飾る家庭も存在します。

学問や成長を願う気持ちが込められた天神人形は、越前市ならではの文化の一端を感じさせてくれる存在です。

越前市の天神人形飾り

福井県の越前市(武生)では、伝統的で馴染み深い風習で天神人形を飾ります。

武生は、昔から天神信仰が盛んな土地柄で、天神人形飾りが行われています。

(現在では一部の家で行われています)

掛軸をかけるのはよく見かけますが、天神人形を飾るという習慣は、全国的にも珍しい限られた文化のようです。(天神講は1月25日)

天神人形はこのような人形です。

特徴は、木彫りに彩色を施した天神人形。

木彫りのままではなく、彩色を施してあるのがポイントで「武生天神」とも呼ばれます。

天神人形の表情はいろいろあり、その時代を反映しているようです。

風習の起源

安土桃山時代に武生を治めた前田利家がその祖先を菅原道真として崇拝していたことが始まり。

子供のすこやかな成長を願い、長男が生まれると初節句に合わせて母の実家から天神人形が贈られ、3月から5月頃に天神人形を飾る風習があります。

全国的には限られた地域の文化で、天神人形は全国的にも珍しい文化。

珍しい文化ですが、天神人形もひな人形同様に、近年では飾る家も少なくなってるのも事実。

そのため、見る機会も減ってきている天神人形を5月のゴールデンウィークには市の観光協会が、家庭などから譲り受けた天神人形をまとめて展示しています。

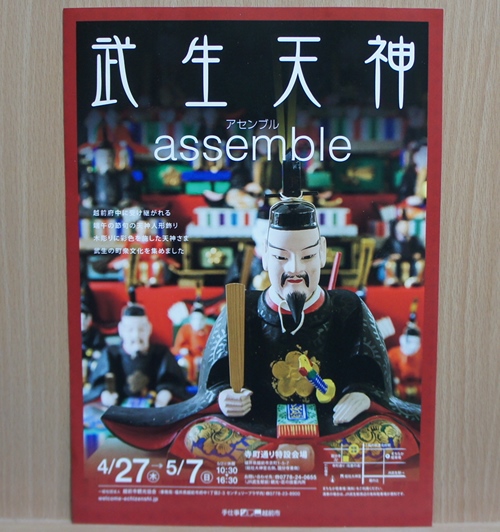

武生天神 assemble (アセンブル)

約30体の天神人形が会場に並びます

毎年行われており、2017年は4/27~5/7でした。

場所:寺町通り特設会場。

2018年 武生天神 assemble (アセンブル)

2018年は、4/28~5/6にJR武生駅前のセンチュリープラザ1Fの観光・匠の技案内所で行われます。

<武生天神 アセンブル>

4月28日(土)~5月6日(日)

時間:9:00~18:00 入場無料

観光・匠の技案内所

住所:越前市府中1丁目2-3

武生天神assembleは、2015年から行われています。

この機会に、武生(越前府中)に受け継がれる文化を感じてみてはいかがでしょうか?

また、この機会に越前市内、蔵の辻、総社、寺町通り、タンス通りなどを散策してみるのも面白いと思います。

まとめ

今回は、「武生天神」をしらべしました。

天神人形飾りの風習は、現在では一部の家庭で行われていますが、越前市(武生)の伝統的で馴染み深い文化として受け継がれています。

機会がありましたら、越前市へ足を運んでみてください。

学問の神とも言われる菅原道真公

受験生にもご利益があるかもしれません。